Peu à peu, on les voit conquérir nos boulevards et nos rues((Olivier RAZEMON, La France gagnée par la vogue des « vélos-cargos », Le Monde.fr, 10 avril 2014 http://www.lemonde.fr/mobilite/article/2014/04/10/la-france-gagnee-par-la-vogue-des-velos-cargos_4398699_1653095.html)). De la cantine itinérante (l’équivalent du food truck, le moteur en moins) au jardinier en passant par le crêpier et le plombier, leur panel d’activités proposées est infini. Qui donc ? Ceux qui font du vélo un outil de travail et voient plutôt la vie et la ville sur deux roues. Comme souvent pour les objets porteurs d’avenir, les triporteurs ne sont pas une nouveauté : le vélo conçu pour le transport de marchandises est aussi vieux que l’histoire du vélo elle-même. Dès son invention en effet, la bicyclette est apparu comme un mode de déplacement particulièrement efficace pour transporter toutes sortes de marchandises sans recourir à un cheval, à commencer par le pain, le lait et les journaux, mais aussi des objets beaucoup plus massifs. Son utilisation, pour les déplacements ou pour les transports de fret, a connu un évanouissement brutal durant la seconde moitié du XXe siècle avec la massification des modes motorisées, qui a généré la congestion et à la paralysie des villes, et d’autres multiples nuisances sur lesquelles nous revenons souvent dans nos tribunes et articles. Que ce soit pour la livraison des commerces ou pour les courses du particulier, le transport de marchandises en est arrivé à représenter 60% de l’ensemble des trajets urbains((Départements et Régions cyclables, Cycle Logistics, janvier 2013 http://www.departements-regions-cyclables.org/index.php?p=83&ref=126)).

TOUT FAIRE A VÉLO

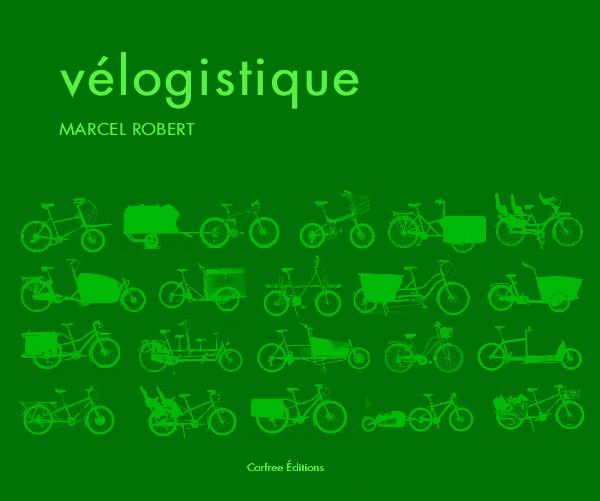

L’INVENTION DE LA VÉLOGISTIQUE

Notre équipe a évidemment beaucoup apprécié Vélogistique et le recommande, avec une mention spéciale pour les pages sur le vélocube((Vélocube, Carfree.fr, 18 juin 2012 http://carfree.free.fr/index.php/2012/06/18/velocube/)), autrement dit un conteneur normalisé qui peut facilement être transporté à la fois par bateau, par train et facilement se « clipser » sur un vélo de type cargo, ou muni d’une remorque, à la manière des conteneurs traditionnels pour les trains et les camions. Le vélocube permet ainsi d’envisager selon l’auteur une chaîne logistique complète bateau + train + véhicule, plus sobre, pour fournir la très grande majorité de la population urbaine en marchandises. Il participerait ainsi à la renaissance du fret ferroviaire sur les longues distances, suivant l’exemple de la Suisse, grande reine du ferroutage, et des Pays-Bas, où les routes sont largement fluviales et maritimes. Et laisserait au transport routier, le plus opérationnel pour prendre le relais entre les grandes distances et l’intérieur des agglomérations, irriguer les réseaux routiers denses entre les grands ports et les villes de l’hinterland.

Le développement en force de la vélogistique repose toutefois pour l’auteur sur deux pré-requis indispensables : le développement d’infrastructures cyclables de qualité pour laisser passer les engins et le soutien financier et réglementaire des pouvoirs publics. Les problèmes techniques touchant l’équilibrage, la forme du cadre, la solidité des rayons, des jantes, des chambres à air et des pneus sont beaucoup plus secondaires, d’autant qu’un vélo traditionnel peut facilement se métamorphoser en véhicule de transport à l’aide de sacoches et d’une remorque facile à manier. Aujourd’hui, des dizaines d’entrepreneurs lancent chaque année leur activité en faisant le choix déterminé d’un mode d’existence : travailler quotidiennement à vélo. Comme un effet miroir, ils répondent à de nouveaux souhaits : ceux des personnes qui apprécient l’idée d’être servies à vélo.

L’ÉMERGENCE DES CYCLOENTREPRISES

Vélogik n’est pas en reste dans cette dynamique vélogistique : il y a trois ans,deux créateurs d’entreprise, Rémi et Marie, nous ont contacté pour un projet de cantine ambulante, baptisée La Boucle((Voir dans notre page de références détaillées : http://bo9umadxel.preview.infomaniak.website/realisation/la-boucle/)). Le modèle consistait à se doter d’une flotte de véhicule à assistance électrique leur permettant de transporter une grande quantité de plats préparés à partir d’une cuisine centrale située à Villeurbanne. Vélogik leur a procuré des triporteurs spéciaux équipés de caisses hermétiques et de remorques hautes, en restant à l’écoute des besoins d’améliorations techniques pour assurer la continuité et la fiabilité du service. En quelques instants, les triporteurs se transforment en étal de vente convivial et pratique, proposant des plats équilibrés, à base de produits locaux. La Boucle développe son activité en augmentant régulièrement la taille de leur parc tandis que nous assurons la maintenance préventive et l’assistance curative de sa flotte.

Les commentaires sont fermés.